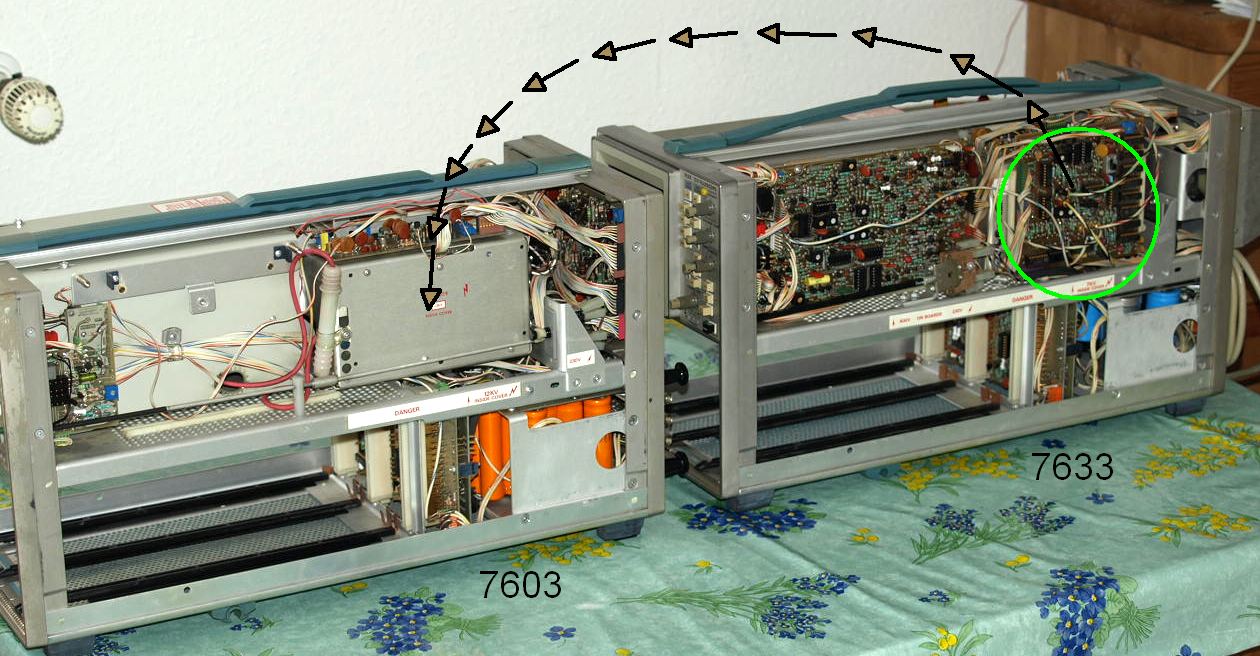

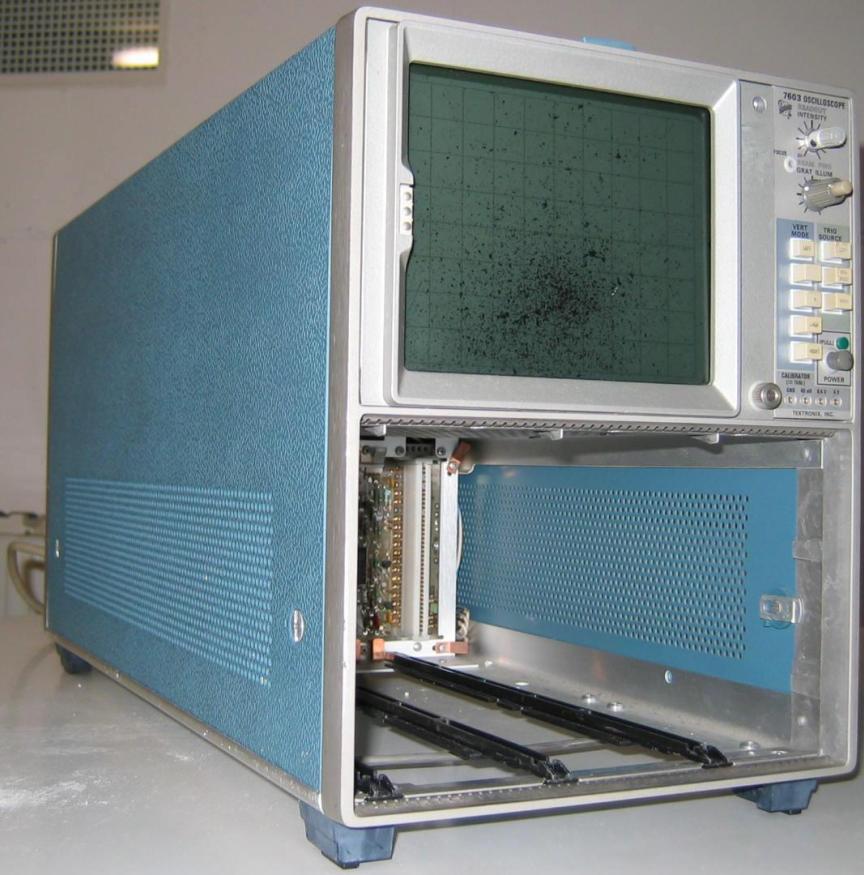

Was tut man in einem solchen hoffnungslosen Fall - wie immer einen Blick in die "Bucht" (ebay). Da ich für mein erstes Experiment nicht so viel anlegen wollte schaute ich natürlich nach schon als defekt ausgewiesenen Geräten und wurde bald fündig. Tektronix 7603 mit Logic Analyser Einschub. Das war für mich eine gute Gelegenheit, so glaubte ich, da mit dem Logic Analyser ja künftig professionell Fehlersuche in meinen digitalen Projekten gemacht werden konnte.

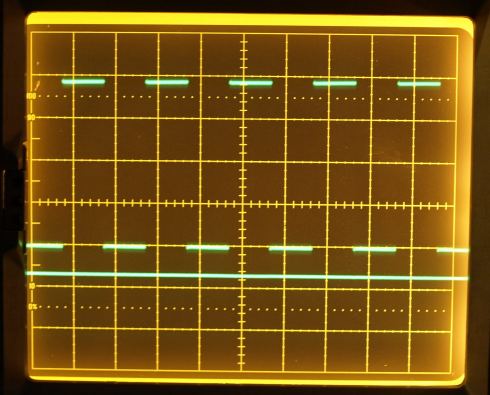

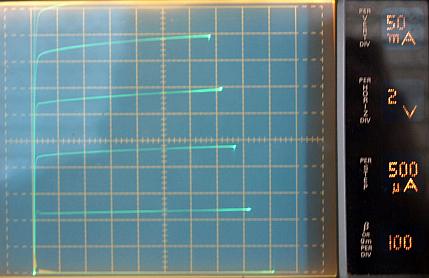

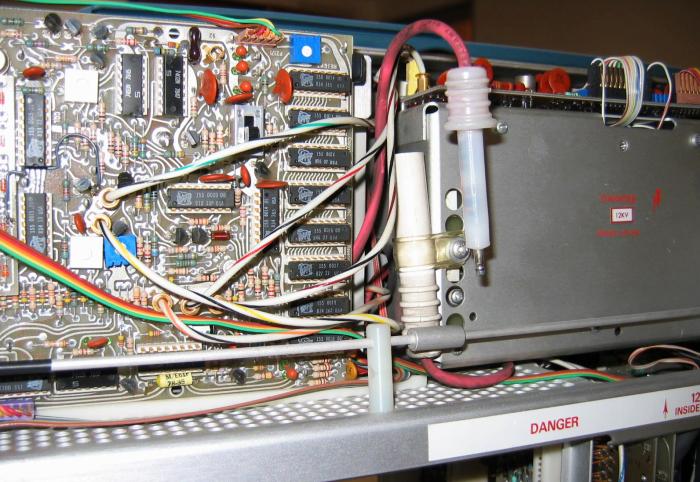

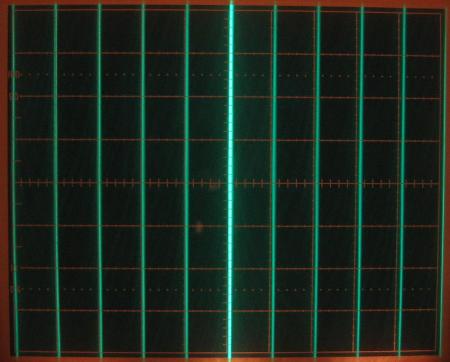

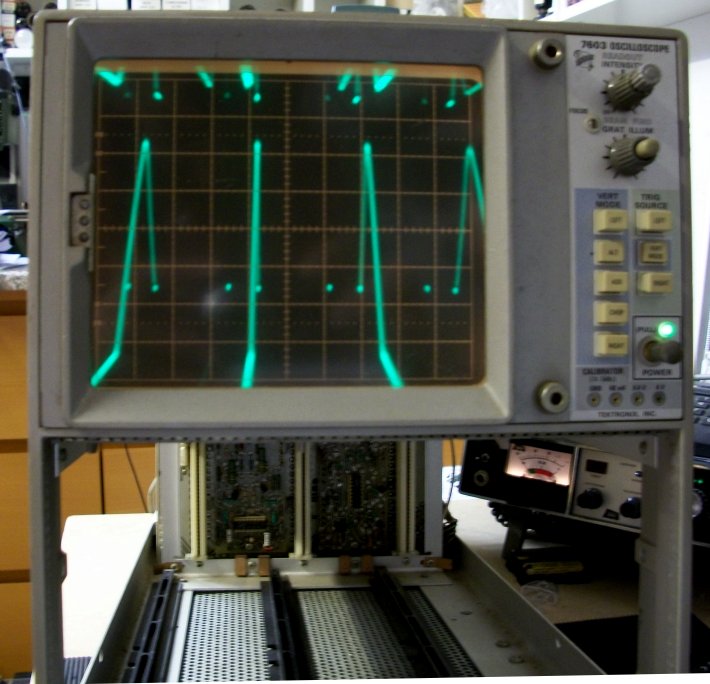

Das Foto des Verkäufers zeigte das Gerät mit wirren Mustern auf dem Bildschirm. Das machte einen guten Eindruck auf mich. Warum ? Nach logischer Schlussfolgerung funktioniert schon mal die Hochspannung und die Bildröhre musste auch noch in Ordnung sein, der Rest findet sich.

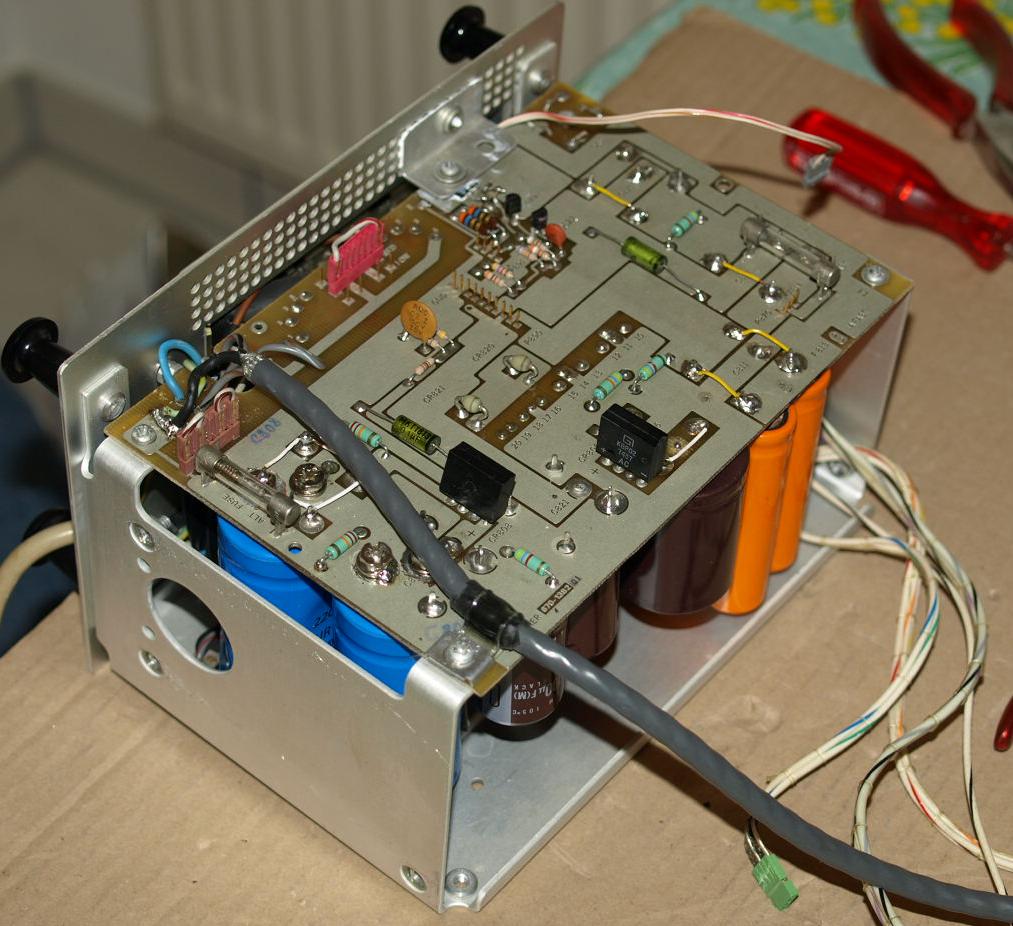

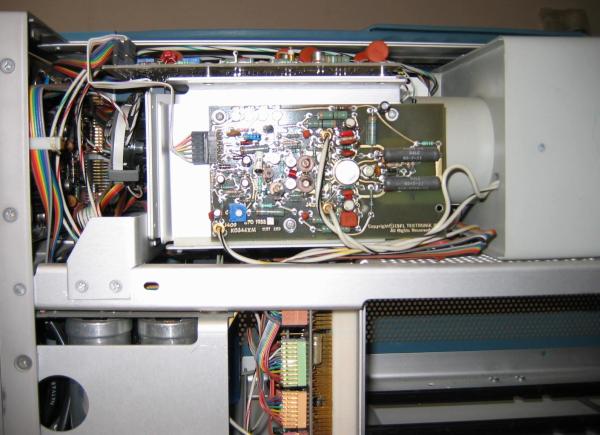

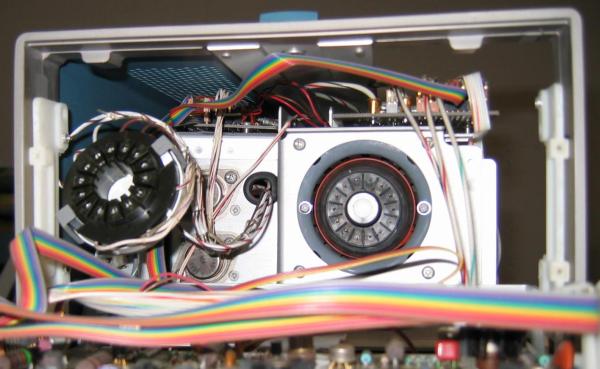

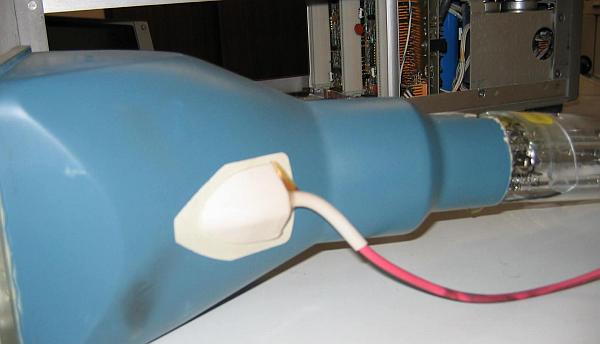

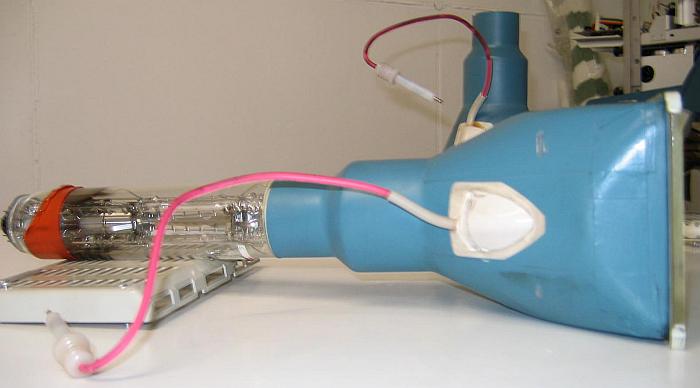

... so kam es an ...

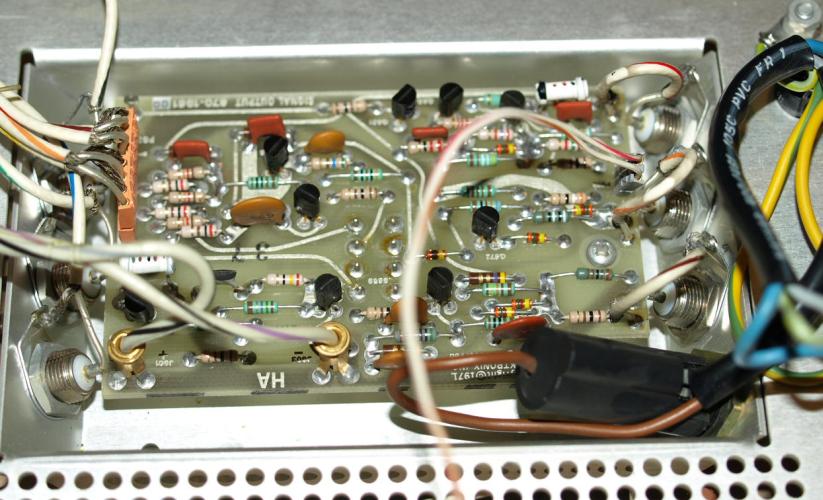

... das musste ich einfach mal Fotografieren ...

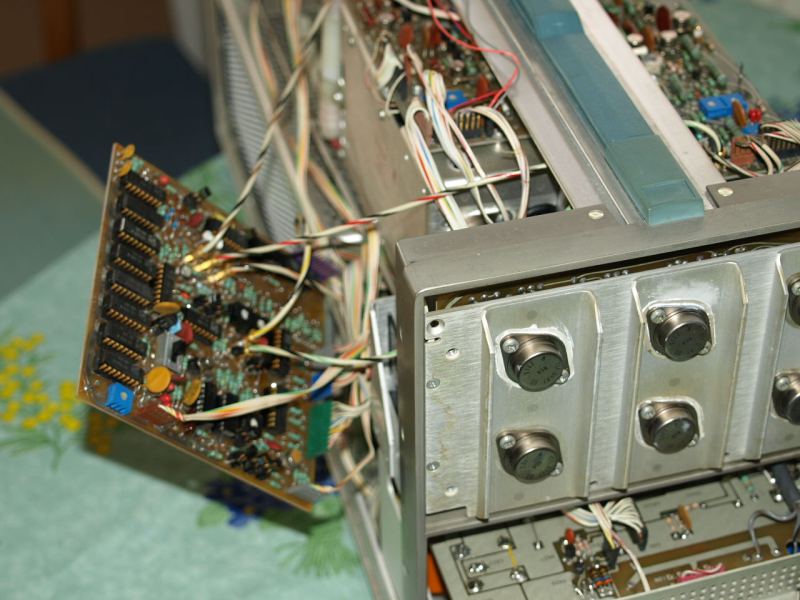

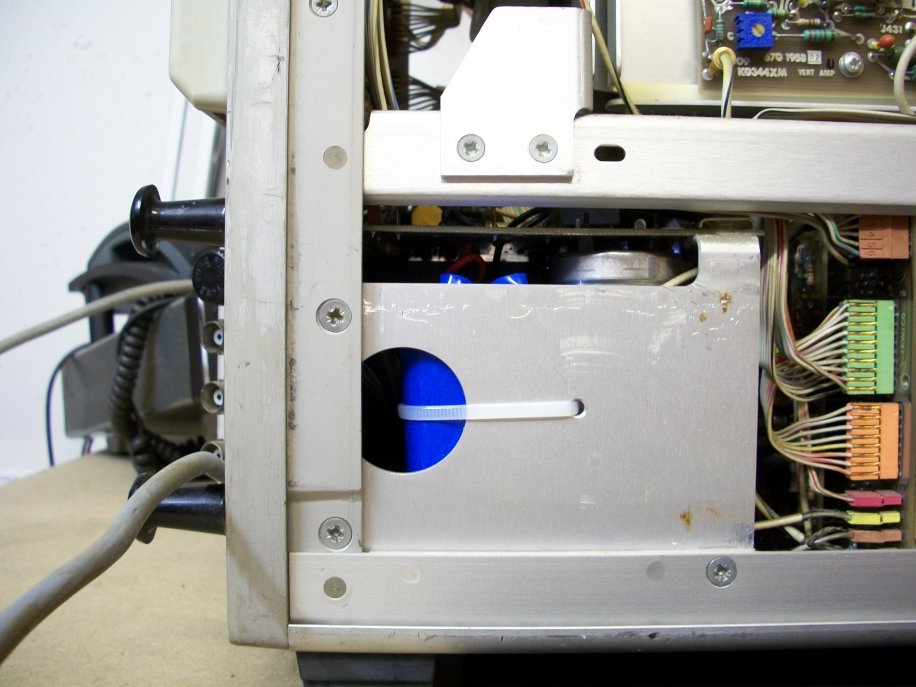

Wie geht jetzt eigentlich der Einschub aus dem Gerät? Die Ausziehvorrichtung des Einschubes fehlte und der Vorbesitzer hat es wohl erfolglos mit dem Schraubendreher an einigen Stellen schon probiert. Da ich den Mechanismus nicht kannte habe ich kurzerhand die Bodenplatte entfernt, die zwei Schrauben der Führungsschiene gelöst und den Einschub herausgezogen. War zwar noch etwas fummelig ging aber. Nach dem Ausbau wusste ich dann das es eine Metallzunge von vorne durch den Schlitz gesteckt auch getan hätte. Lernkurve ?

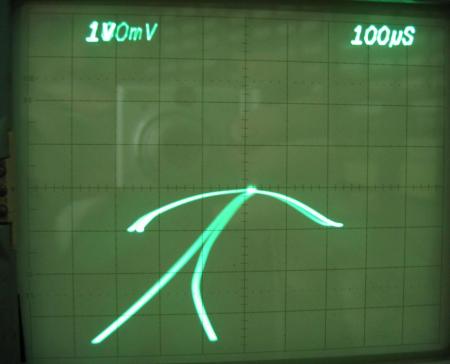

Jetzt aber los! Mut zusammengefasst, Netzstecker rein, jawohl - die wirren Muster aus dem Verkaufsbild waren zu sehen. Der Einschub war es nicht. Der obligatorische Nasen- und Ohr- und Augen-Test folgt. Kein Schmurgelgeruch, keine komischen Geräusche und keine Qualmwolken - Entspannung....

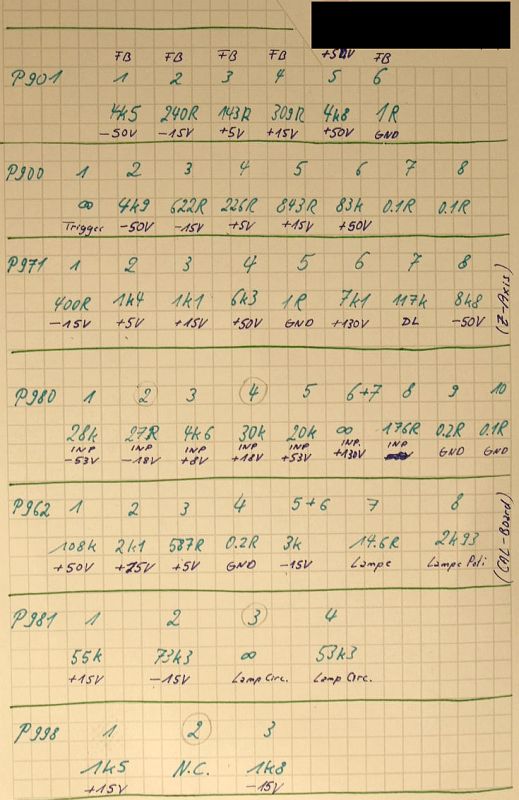

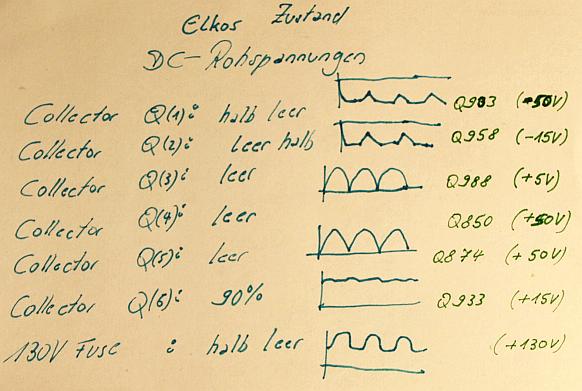

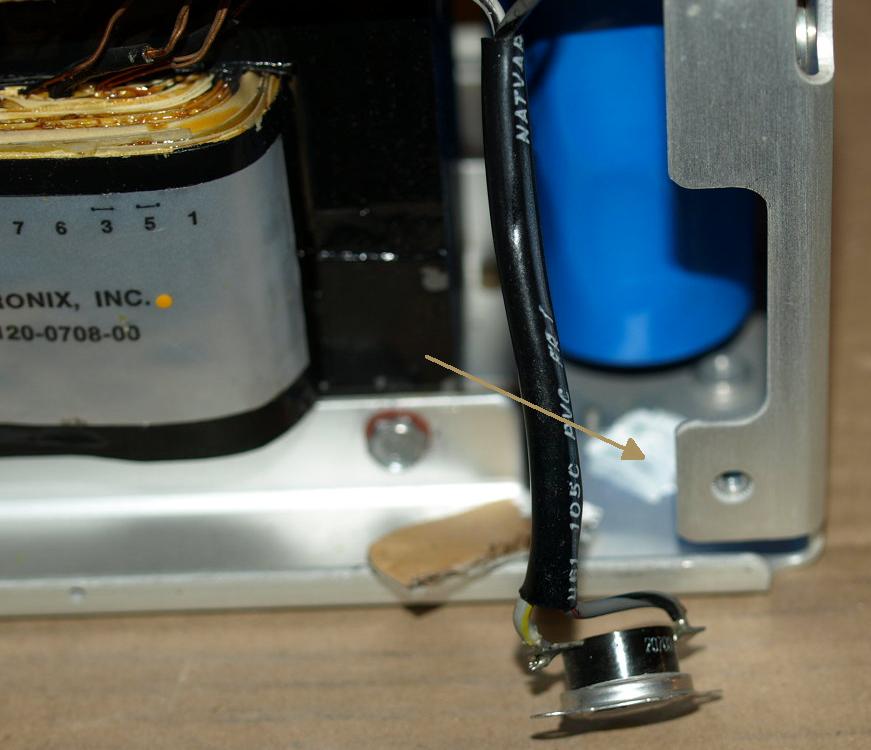

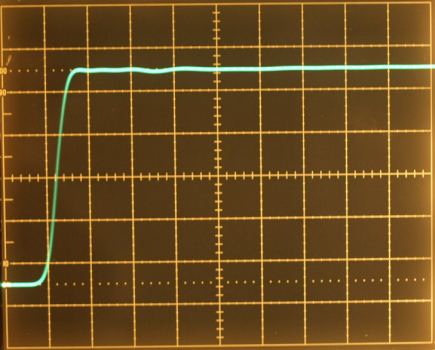

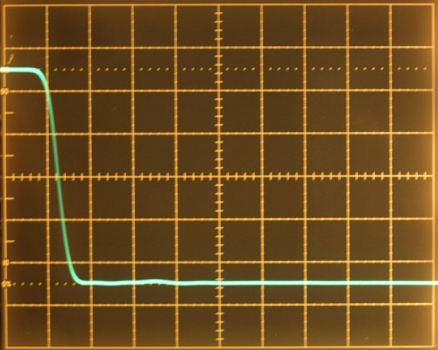

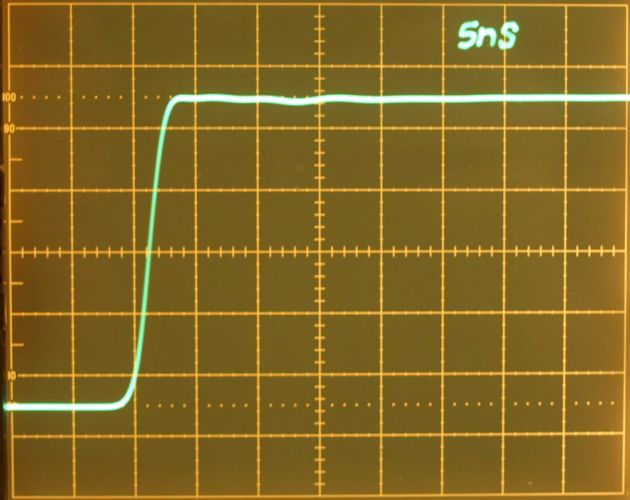

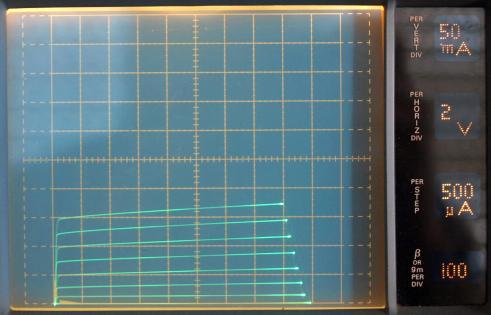

Was jetzt kommt ist eigentlich Routine. Nachdem keine unmittelbare Gefahr für das Gerät droht, beginne ich mit der Untersuchung der Spannungsversorgung. Der erste Fehler ist schnell gefunden. Die +50V sind eigentlich gar keine, sondern pulsierender Gleichstrom. Also der Ladeelko - ein Klassiker.

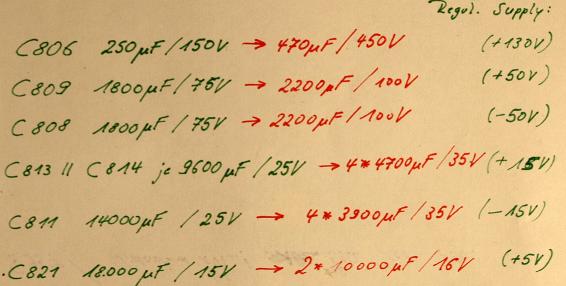

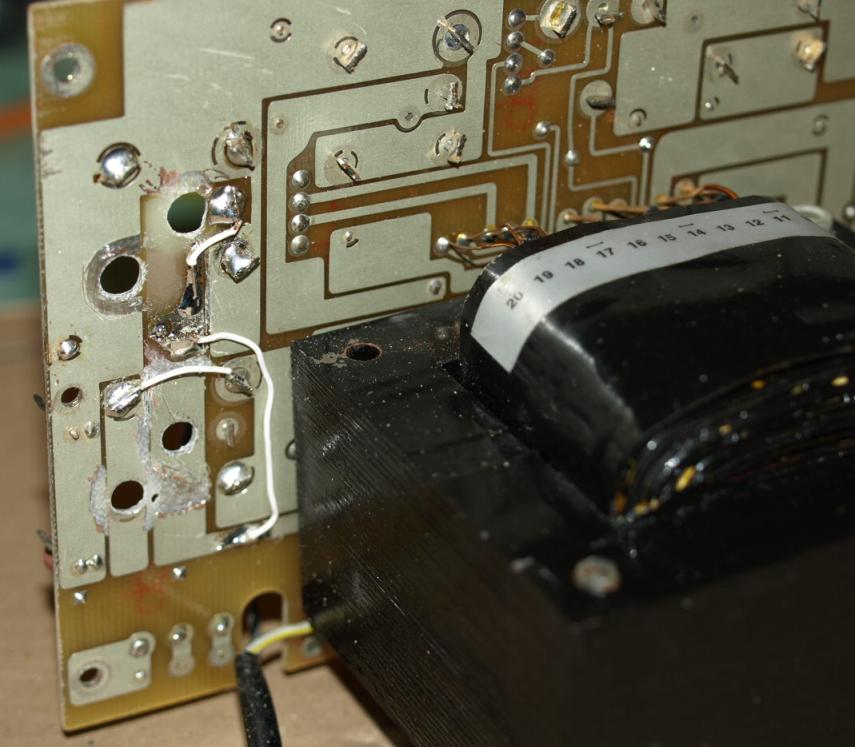

Das Ausbauen ist natürlich eine Fummelei und das Auslöten selbst mit einem 100W Brateisen noch schwierig. Die Kapazität hat sich von 1800uF auf 17nF! abgebaut, das reicht zu nix mehr.

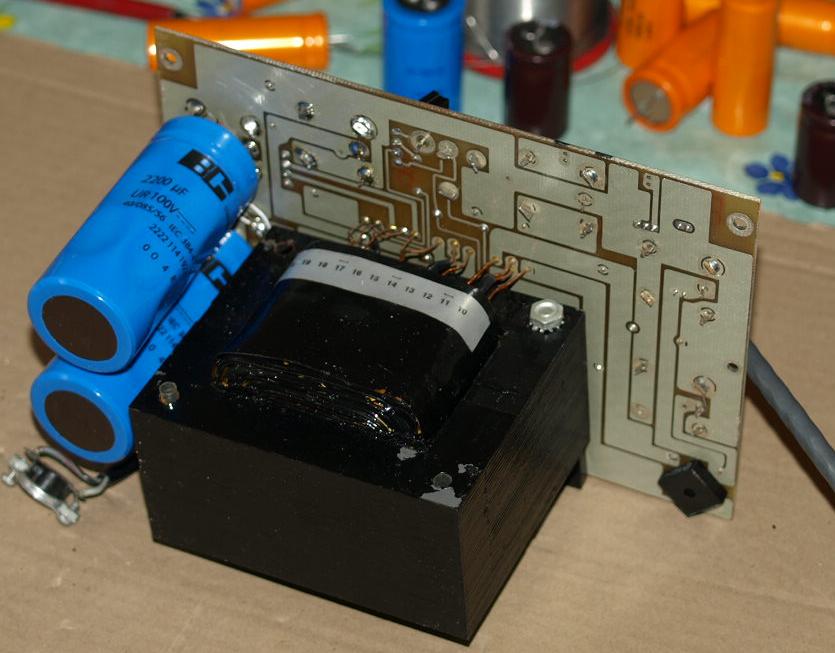

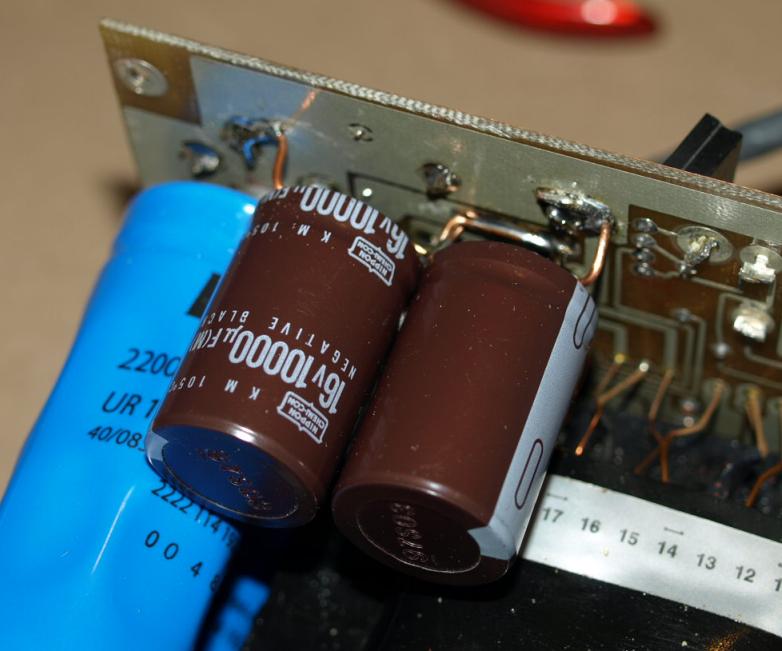

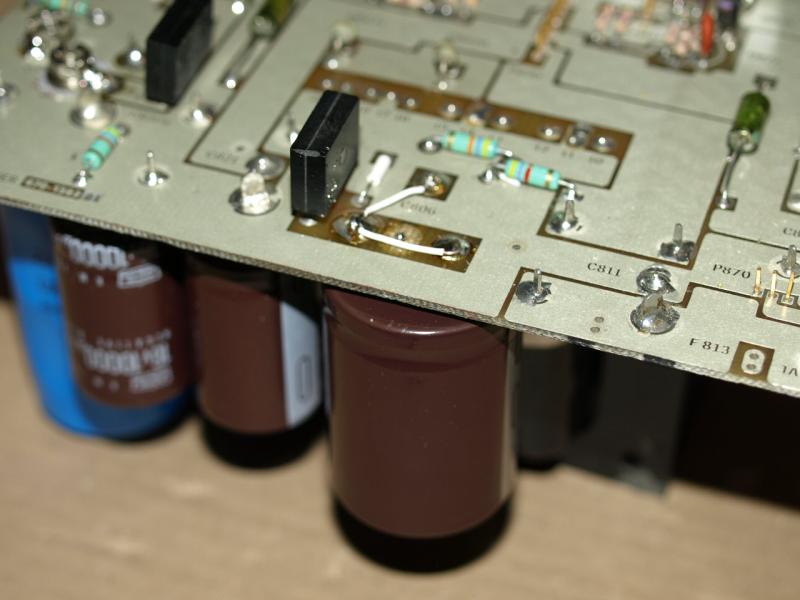

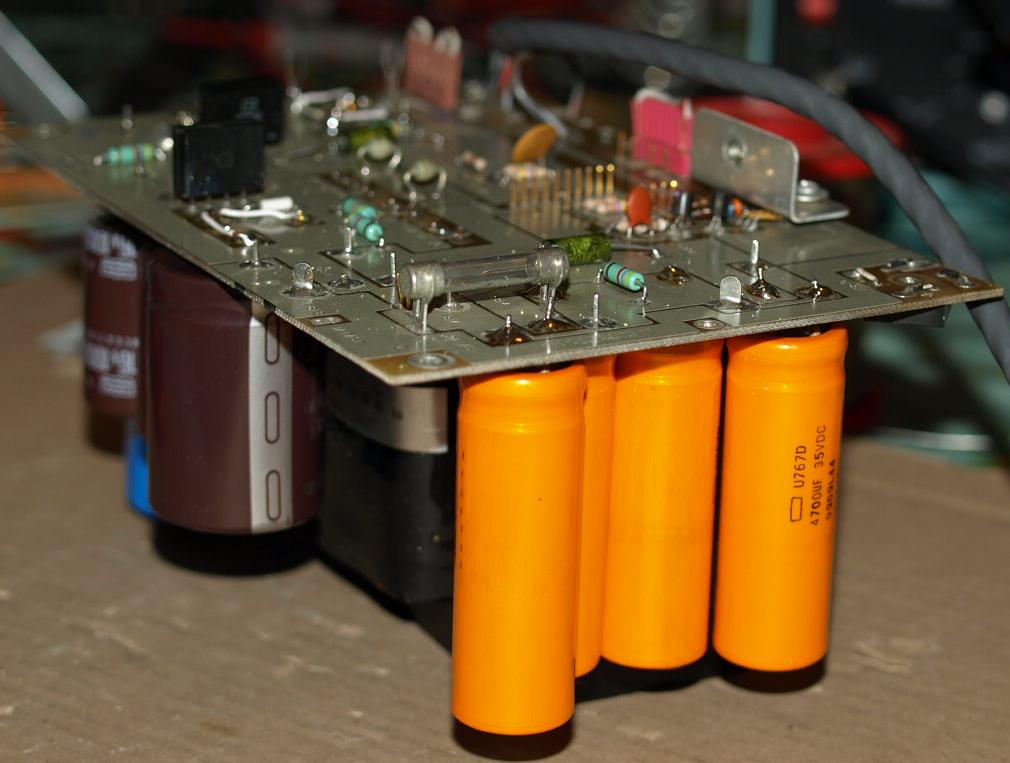

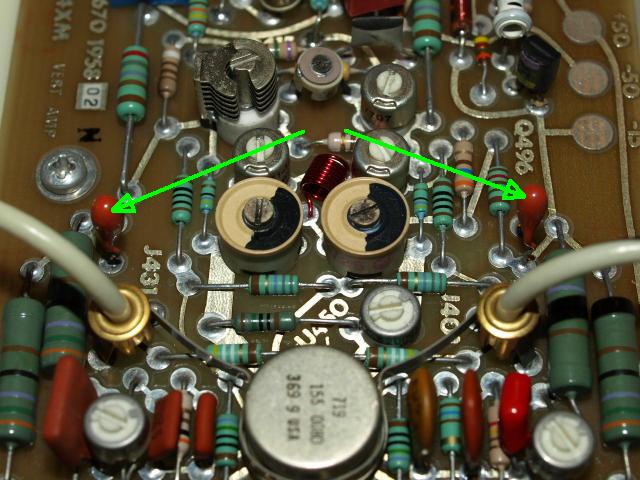

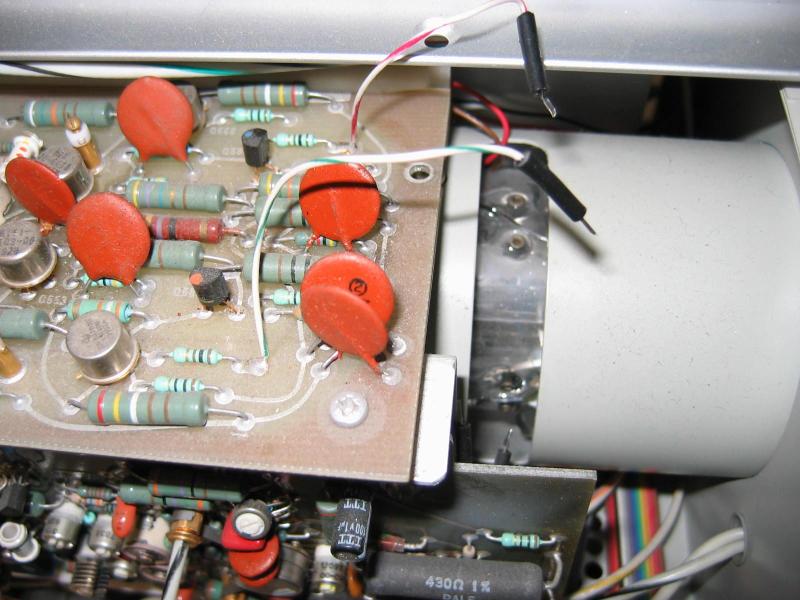

1800uF mit 75V Spannungsfestigkeit ist nicht in der Schublade. Das ist aber auch ein "blöder" Spannungswert, 63V Typen hab ich dutzende. Die Suche in der "Leichenecke" bringt einige Schaltnetzteile zum Vorschein mit tollen niedrig ESR Elkos und 200V Spannungsfestigkeit. Jetzt wird gebastelt siehe Bild. Nicht schön, aber funktioniert.

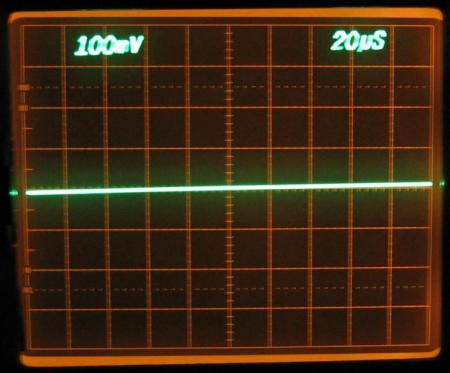

In Ermangelung weiterer Elko's lasse ich den anderen drin. Die weitere Messung ergab - Stromversorgung ok !

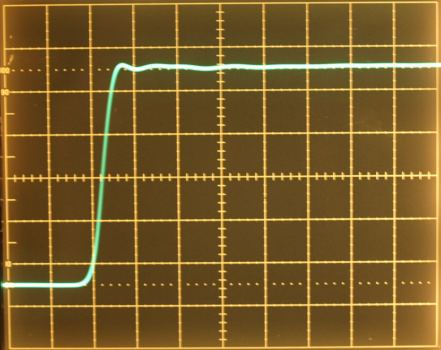

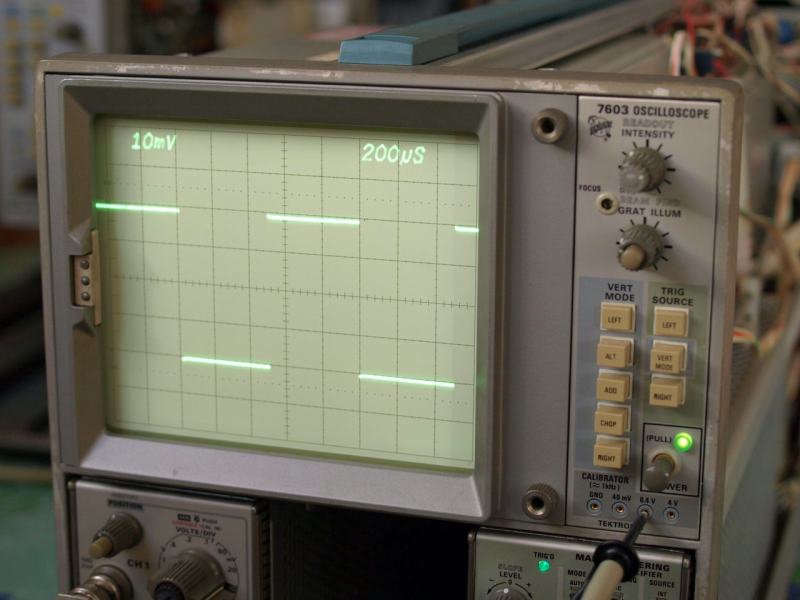

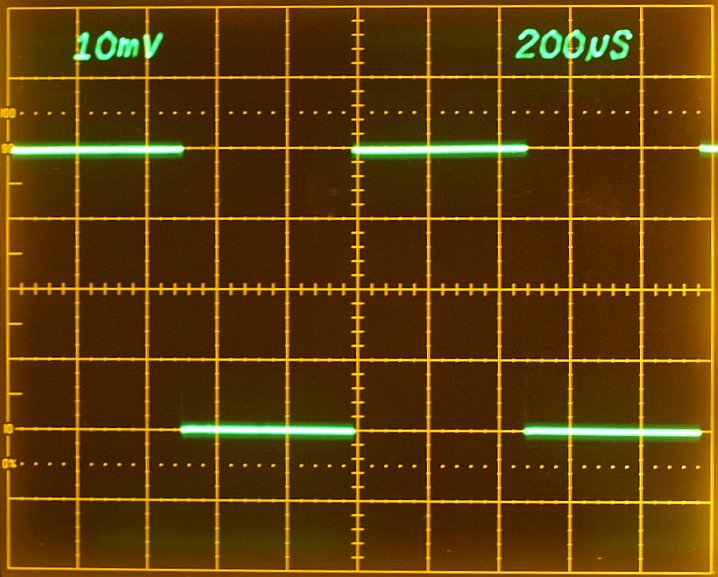

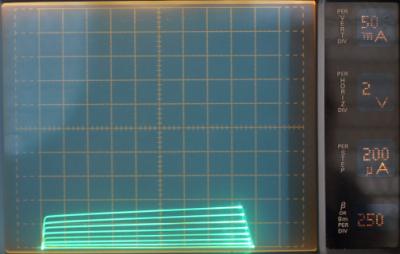

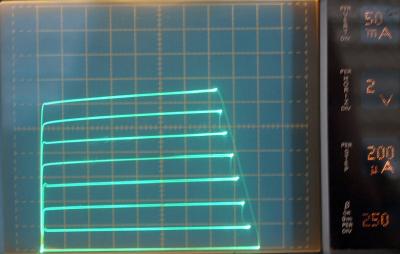

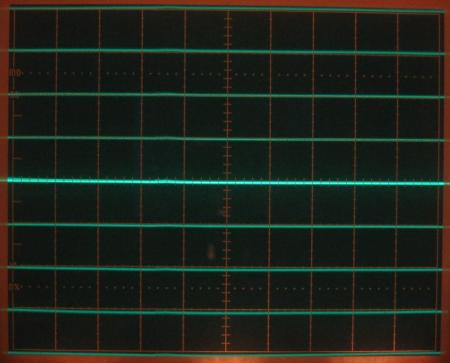

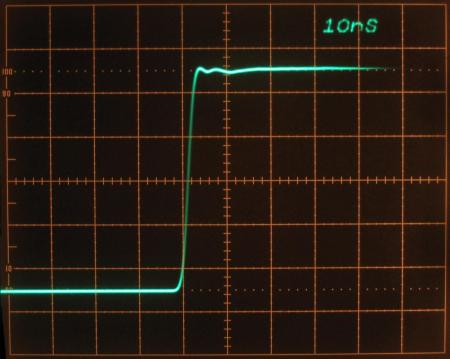

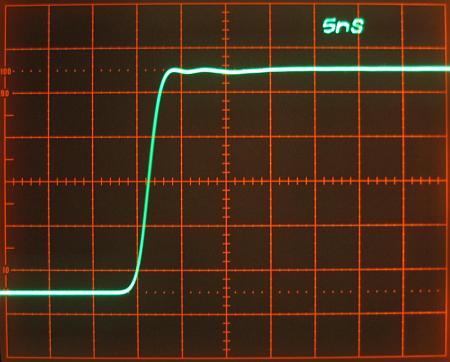

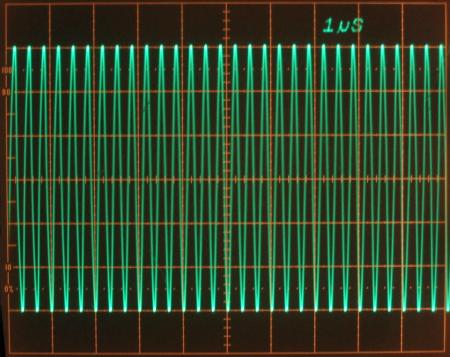

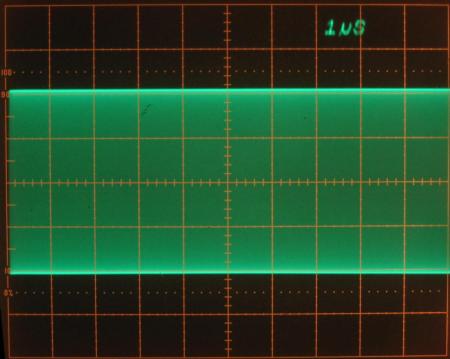

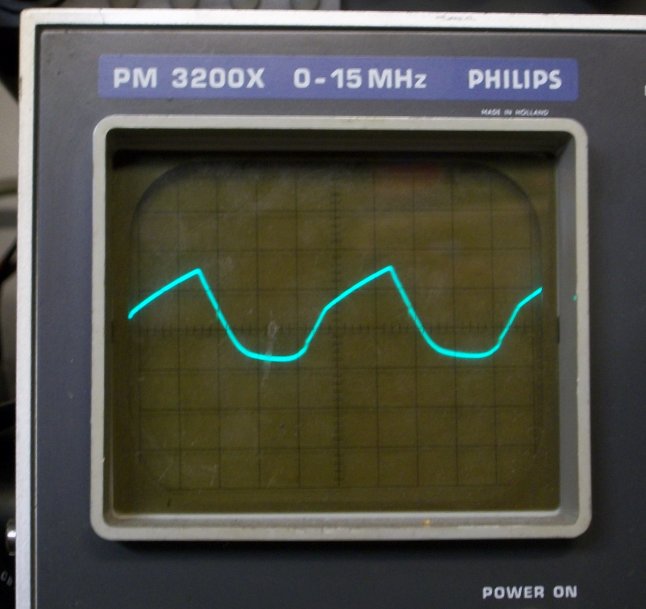

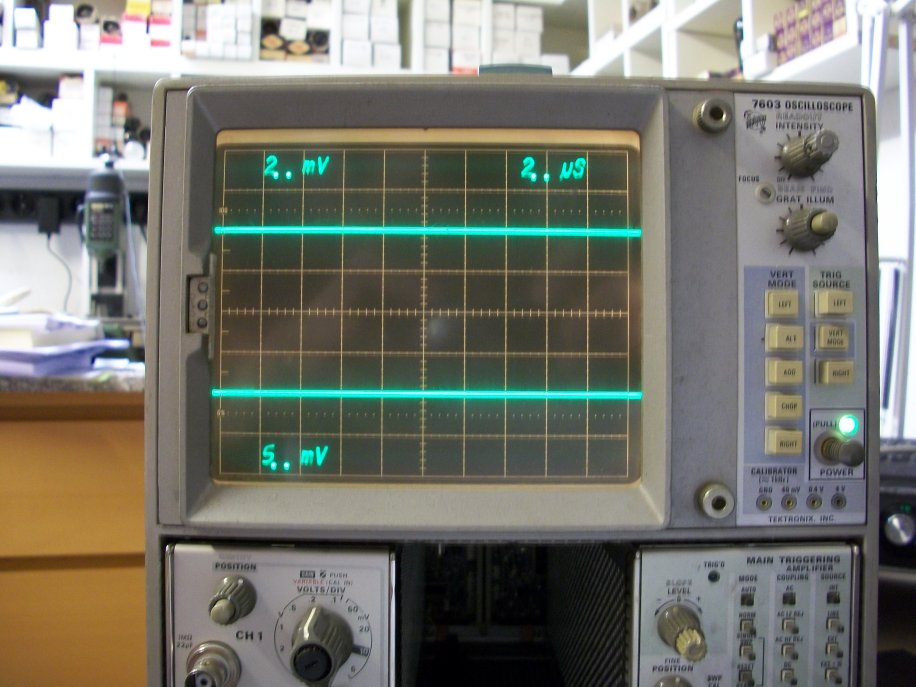

Beim zweiten Einschalten bestückte ich den Frame mit einer 7B53 Zeitbasis und einem 7A18 Vertikalverstärker. Hurra der Bildschirm wird hell, horizontallinien der Zeitbasis sichtbar und ein schnell eingespeister Sinus wird auch dargestellt. Readout ist da. Sollte das schon alles gewesen sein. Aber was ist das denn ? Die Nullen der Readout Anzeige werden immer kleiner, ganz langsam - erschrekter Blick in das innere - Qualmt irgendwas ? nö.

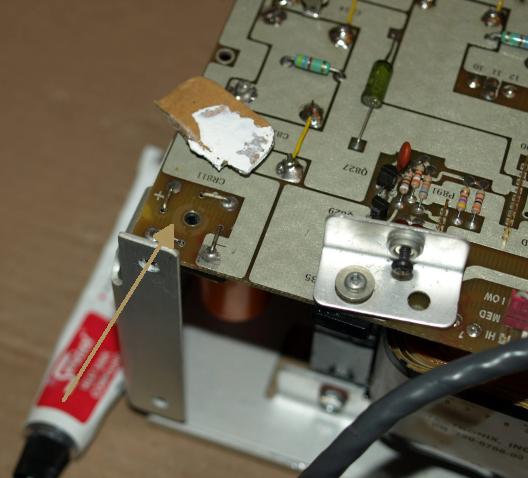

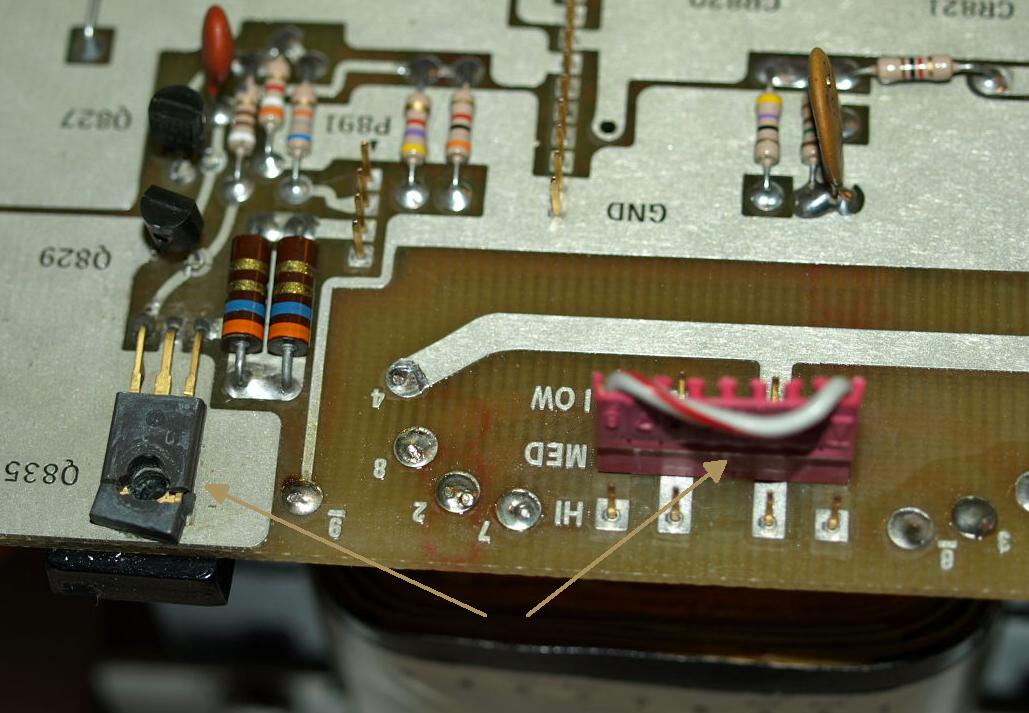

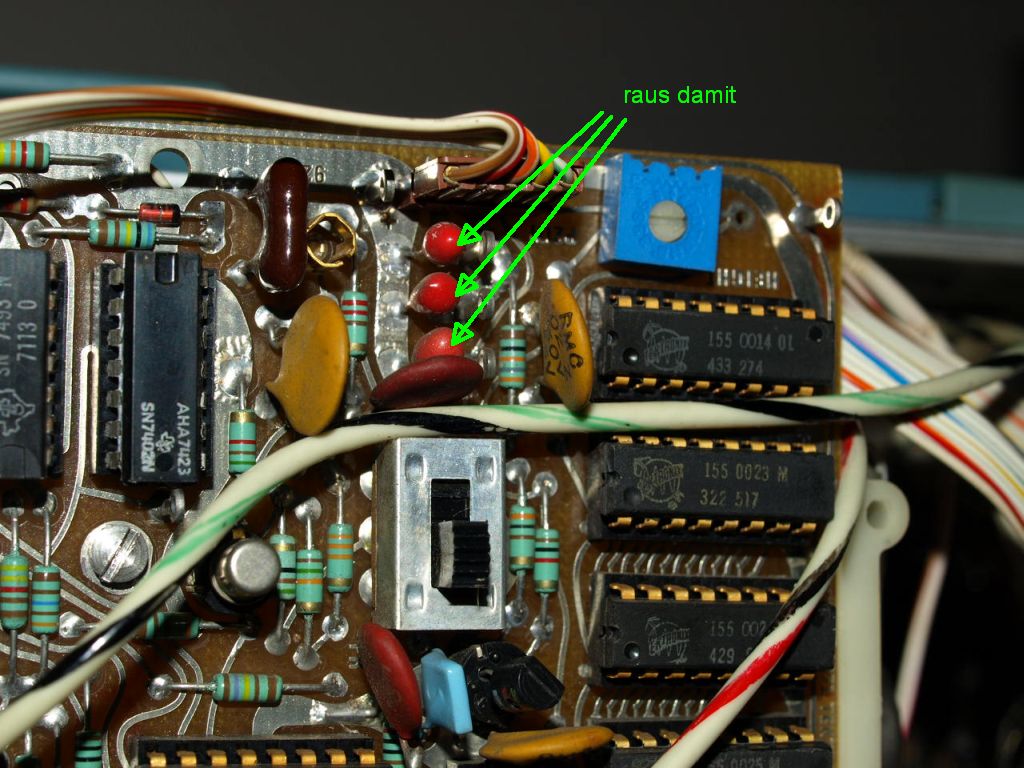

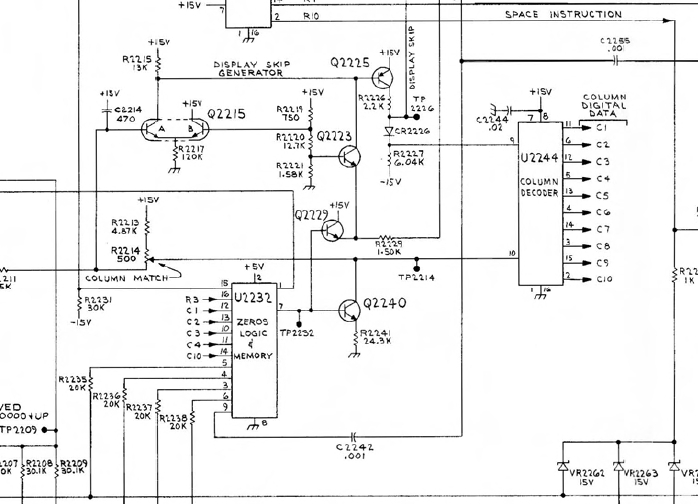

Gerät ausschalten, nachdenken, Schaltbild lesen, verstehen - Readout Anzeigenplatine - da muss es sein. Gerät wieder einschalten Readout funktioniert, aber nicht lange, nach ca. 4 Minuten das gleiche seltsame Spiel, die Nullen werden immer kleiner bis sie weg sind. Ein Temperaturfehler, mir bleibt auch nichts erspart. Diese Fehler mag ich gar nicht, na jedenfalls ist dieser hier reproduzierbar. Das Readout System der Tektronix Oszilloskope ist eine geniale Verknüpfung von analoger und digitaler Technik. Zu der damaligen Zeit war noch nicht an unsere heutigen kleinen AVR Prozessoren zu denken. Die würden so etwas auf Fingernagelgrösse schrumpfen lassen. Da die Tektronix Ingenieure die Analogtechnik beherrschten wurde das Readoutsystem natürlich wo möglich analog aufgebaut. Richtig verstanden habe ich das immer noch nicht aber das Studium des Schaltbildes ergab das man für die "Nullen" eine eigene Schaltung gebaut hat. Der Fehler "äußert" sich analog, also werden zuerst die analogen Bauteile untersucht.

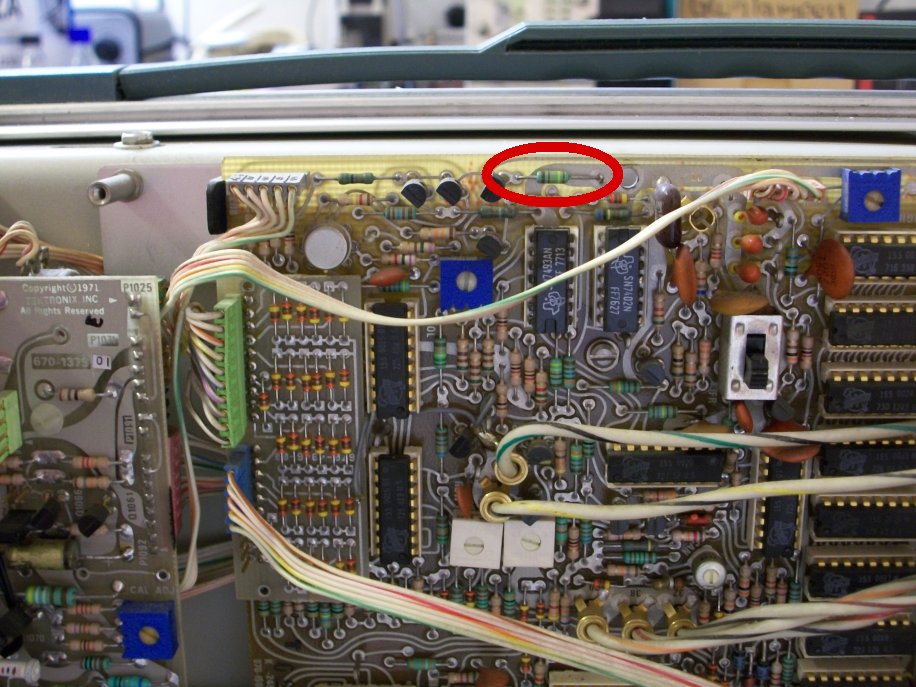

Gerät wieder einschalten und messen, manchmal hat wirklich Glück. Beim messen des Arbeitspunktes an dem Transistor Q2240 fällt mir zufällig auf, das die Nullen fast unmerklich grösser werden. Sollte das die Ecke sein ? Ausschalten, Transistor ausbauen, messen, ok, zu dumm. Jetzt wird das Umfeld des Transistors in Augenschein genommen. Der Emitterwiderstand R224 hat 34K anstatt 24.3K, das ist für einen 1% eindeutig aus der Toleranz. Ausbauen, nachmessen, über 1M, dem hat das auslöten gar nicht gefallen.

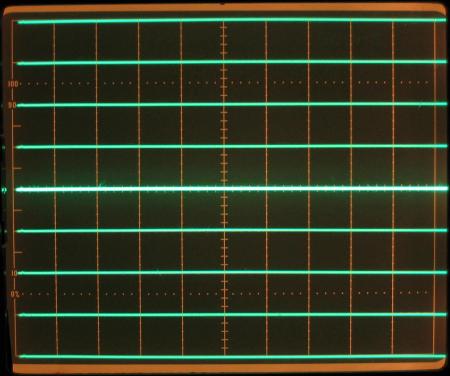

Da der Widerstandswert nicht vorrätig ist muss er aus zweien hergestellt werden, was ich aber nicht schlimm finde, Tektronix hat das an anderen Stellen im Oszi auch getan. Den alten Transistor wieder eingesetzt, Einschalten warten, funktioniert.

Jetzt nach 14 Tagen ist immer noch alles in Ordnung - ich freue mich !